中国的杭州图书馆曾主张向拾荒或乞讨者开放,因为馆方认为每个人都有追求文化的权利,所以有了「最温暖图书馆」的封号。当时,一位拾荒者韦思浩就会定期到馆内阅读,读书前还一定会先洗手,让许多人纷纷讚赏。不料,等到韦思浩因为意外过世后,大家竟然发现他背后有一段特别的身世…

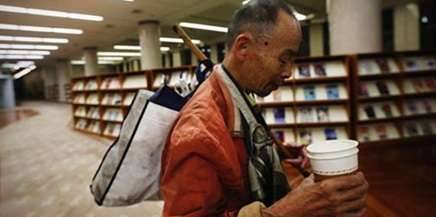

▼韦思浩是杭州图书馆的常客,每天早晨,他一定会把拾荒的物品先搁置在图书馆门口,然后进馆内读书。看书前他还不忘洗手,展示对书的崇敬。

▼瞇着眼睛,凑近看书报是韦思浩的招牌动作。他阅读时的神情相当专注,彷彿全心全意都徜徉在文字之中,成为杭州图书馆的独特景观,看到他迫切追求知识的样子,许多读者也纷纷动容。

▼一根竹竿、一只大塑胶袋,再加上脚上一双白布鞋,就是韦思浩每日的打扮。他身上没有多余的物件,也从来不追求奢侈,他唯一的愿望似乎就是每天读书。

▼然而,我们却再也见不到韦思浩渴求知识的身影了。去年12月,韦思浩在过马路时被计程车撞上,伤重不治。当世人缅怀这位勤勉的拾荒者时,却在他的遗物发现了老人天大的秘密。

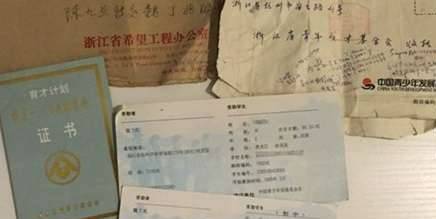

▼韦思浩生于1940年,大学毕业于以前的杭州大学,也就是现在的浙江大学,是位不折不扣的高材生。他毕业后便去担任了中学的一级教师,直到1999年退休。退休后,他可按月领人民币5000元(约台币2万2000元)的退休俸,照理说应该不需要倚靠拾荒为生,那幺老人的钱都去哪里了呢?

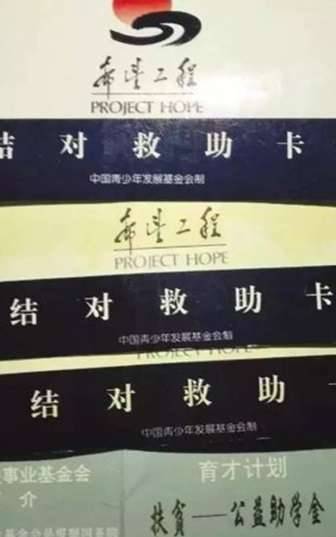

▼原来韦思浩省吃俭用,都是为了把钱拿去资助贫苦学生。他的家中没有特别值钱的遗物,留下来的却都是真正的无价之宝。包括了泛黄的捐资助学凭证、希望工程的救助报名卡,还有读之潸然泪下的受助孩子来信。

▼他总是化名为「魏丁兆」进行捐款,他会关注每封信中受助孩子的学习成绩,孩子们也会一一向他倾吐,但他们从来不知道韦思浩的真实身分。

▼韦思浩在捐助上从不吝啬,对自己却极为苛刻。他住的房子是当年前教育系统统一分配的,里头没有任何装潢,连屋内唯一照明灯也只是一颗微弱的小灯管,房子内除了一张木板床外,什幺家俱也没有。

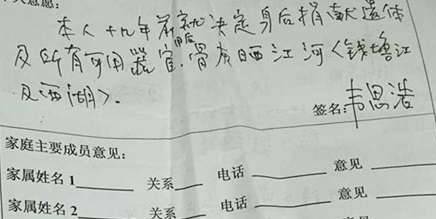

▼除了做好捐助计划外,韦思浩也早在10年前就规画好自己的身后事。他自愿捐赠出器官供有需要的人使用,其余骨灰则洒落在钱塘江和西湖,不留一丝牵挂。

▼身为一位拾荒者,他展现了真正的无私与大爱,他将自己的余生奉献给了有需要的孩子,自己唯一的娱乐就是重拾书本,探索知识。他爱书、惜书的身影也被刻成了铜像,并被存放在杭州图书馆,希望大家能永远记的他的善行。

韦思浩生前没没无名,总是凭着一己之力努力帮助莘莘学子,连他的儿女也曾经不谅解父亲的行动。当一切真相揭晓后,我们都知道这位拾荒老人虽然没有富庶的生活,心灵却肯定比谁都还丰富、满足!